Institut für Komposition, Musiktheorie & Hörerziehung

Komposition

Das Fach Komposition oder Komposition/Computermusik wird als Bachelor-, Master-, Konzertexamen und CAS-Studiengang angeboten. Im Hauptfachunterricht wird hierbei zeitgenössische Kompositionstechnik und -ästhetik vermittelt, begleitet von Seminaren und Übungen. Das professionell bestens ausgestattete Studio für elektronische Musik steht den Studierenden zur Verfügung. Den Studierenden wird in der Regel zweimal im Semester Gelegenheit gegeben, ihre neu entstandenen Werke in Konzerten öffentlich vorzustellen. Das Studio Neue Musik unterstützt diese Aufführungen mit seinem Ensemble, es koordiniert die Aktivitäten der Hochschule im Bereich der zeitgenössischen Musik und organisiert Konzerte, Veranstaltungen, Projekte und Kongresse. Kompositionsunterricht wird außerdem auch als Nebenfach angeboten.

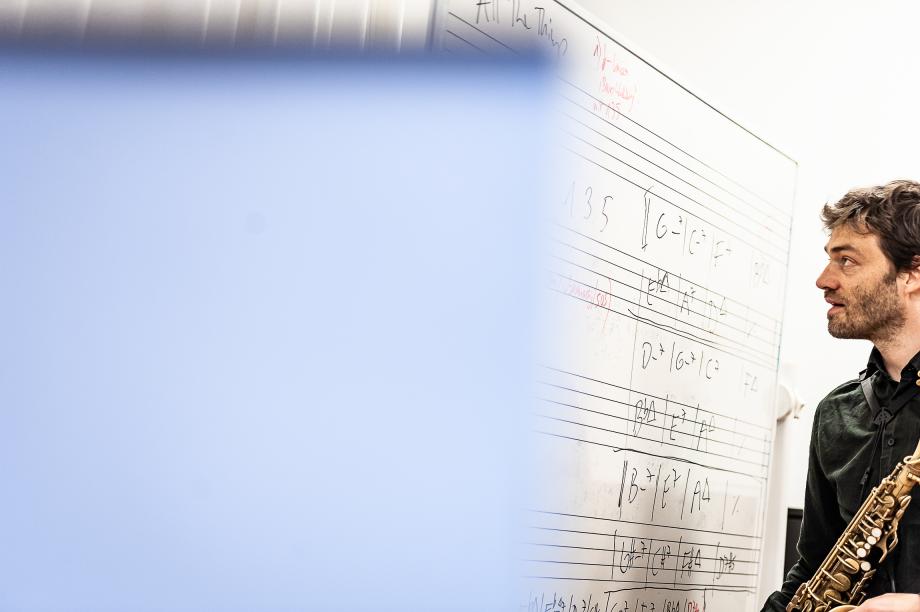

Musiktheorie

Das Fach Musiktheorie wird als Pflichtfach und als Hauptfach unterrichtet. Im Hauptfach, welches als Bachelor- oder Master-Studiengang angeboten wird, werden musiktheoretische Kenntnisse zur Musik aller Epochen vermittelt und vertieft, darüber hinaus werden praktische Erfahrungen und Erkenntnisse durch Stilübungen ermöglicht. Der Masterstudiengang Musiktheorie kann auch in der Kombination Musiktheorie/Hörerziehung studiert werden. Unter die Pflichtfächer fällt der Grundkurs Musiktheorie, welcher als vier- oder fünfsemestrige Vorlesung angeboten wird, der Unterrichtsstoff wird hierbei zusätzlich in Korrekturstunden vertieft. Das Fach Literaturkunde wird angeboten als Verbindung von Analyse und Interpretation in Spezialkursen für Bläser, Streicher, Pianisten und Sänger, darüber hinaus auch als Literaturkunde für Neue Musik. Analyseseminare, Kurse in Instrumentation, Übungen in Kontrapunkt und Methodik, Seminare in Medienpraxis sowie Vorlesungen zu Einführungen in Historische und Neue Musik bilden die Bandbreite des Faches ab.

Hörerziehung

Das Fach Hörerziehung ist an der HMDK Stuttgart besonders ausgerichtet durch seine Unterrichtsstruktur in Kleinstgruppen. Seine Studienstruktur folgt einem Modulsystem, welches aus vier Pflichtveranstaltungen im Grundstudium besteht und historisch geordnet ist in Barock-Klassik, Klassik-Romantik, Musik von 1900 bis 1940 und Musik ab 1945. Dazu kommt das Fach Klangwahrnehmung, welches in allen vier Modulen unterrichtet wird. Die vier Module mit einer Unterrichtszeit zu je 90 Minuten sind auf die vier Semester des Grundstudiums verteilt. Im Haupt- wie auch im Grundstudium können zur Spezialisierung und Vertiefung freiwillig weitere Seminare besucht werden. Zusätzlich zu den Pflichtmodulen werden Hörtrainings-Kurse angeboten.

Schulpraktisches Klavierspiel

Das Klavier ist für die meisten Musiklehrer*innen an Schulen das zentrale Instrument im Unterricht und täglich im Einsatz. Es ergeben sich dabei umfassende, effektive, vielseitige und abwechslungsreiche Möglichkeiten, den Unterricht zu gestalten, denn es bieten sich eine Reihe von Einsatzmöglichkeiten, wobei das Klavier

- als Basisinstrument beim Einüben

- als Begleitinstrument beim Singen und in der außerunterrichtlichen Arbeit mit Vokal- und Instrumentalensembles

- als Improvisationsinstrument für Geschichten, Szenen, Spiele und Tänze

- als Demonstrationsinstrument zur Darstellung musikalischer Parameter und zur Verklanglichung unterschiedlicher Formen, Stile und Genres in der Musik eingesetzt werden kann und schließlich

- als künstlerisches Instrument Verwendung findet!

Die Bedeutung des Faches „Schulpraktisches Klavierspiel“ besteht in seiner Qualität als Integrationsfach. Hier werden für die angehenden Schulmusikerinnen und Schulmusiker Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten vermittelt, die im engen Zusammenhang zur schulischen Alltagspraxis stehen. Gleichzeitig wird dabei aber auch eine Verbindung zu künstlerischem Handeln und Denken angestrebt. Ausgehend davon nehmen das Unterrichtsfach Schulpraktisches Klavierspiel und seine Inhalte eine zentrale Bedeutung im Fächerkanon ein, da eine Vernetzung mit fast allen anderen musikalischen Teilbereichen der Ausbildung zum Schulmusiker möglich ist (Musiktheorie, Hörerziehung, Rhythmik, Gesang, Ensembleleitung). Für die Unterrichtspraxis an einer Schule spielen hier vor allem das Improvisatorische Liedspiel (internationaler) Volkslieder und Songs sowie die Begleitung und Improvisation im Bereich der Pop/Rock/Jazz-Musik eine zentrale Rolle.

Mittels eines dem Stil des jeweiligen Liedes angepassten und souverän dargebotenen Klavierspiels wird für die Schülerinnen und Schüler eine Basis geschaffen, sich für die unterschiedlichen Erscheinungsformen der Musik zu sensibilisieren, sie wiedererkennen und einordnen zu können. So schafft das Klavierspiel im Musikunterricht bei durchdachter Begleitungsart wichtige Voraussetzungen für die Ausbildung des Musikgeschmacks der Schülerinnen und Schüler. Letztendlich stellt ein fundiertes Schulpraktisches Klavierspiel, vom besinnlich atmosphärischen bis zum groovenden Begleitspiel, auch einen nicht zu unterschätzenden Motivationsfaktor im Unterricht dar und beleuchtet den Lehrer in den Augen der Schülerinnen und Schüler nicht nur als Theoretiker seines Fachs, sondern auch als flexiblen Praktiker im Umgang mit der Musik.

Fragen und Kontakt