Workshop 1:

Macht, Nähe, Abhängigkeit – Handlungsspielräume im Studium und Beruf (Arbeitssprache: deutsch) für Studierende

Golschan Ahmad Haschemi

RAUM: 7.14

Machtmissbrauch ist im künstlerischen Ausbildungs- und Arbeitskontext häufig schwer zu fassen, da Hierarchien, Abhängigkeiten und geteilte künstlerische Leidenschaft ein unscharfes Verhältnis von Nähe und Distanz (im Unterricht, auf Proben, im Ensemble...) befördern können. Anhand von Beispielen werden typische Strukturen von Machtmissbrauch besprochen. Dabei wird sichtbar gemacht, welche Bandbreite diskriminierendes Verhalten umfasst – von sexualisierter Belästigung über subtilere Formen von Abwertung oder Einschüchterung bis hin zu Grenzüberschreitungen und Verletzung des Persönlichkeitsrechts. Im Workshop nähern wir uns der Frage, wie Macht wirkt – und wann sie missbräuchlich eingesetzt wird. Gemeinsam reflektieren wir eigene Erfahrungen, Positionen und institutionelle Strukturen und entwickeln Strategien, um handlungsfähig zu bleiben – als Betroffene, Zeug:innen oder Akteur:innen innerhalb der Institution. Durch interaktive Übungen, kurze Inputs und gemeinsame Gespräche entstehen Werkzeuge, um Machtverhältnisse zu erkennen, Grenzen zu formulieren und solidarische Handlungsmöglichkeiten zu finden. Ziel ist es, ein Bewusstsein für verschiedene Formen von Machtmissbrauch zu schaffen und Wege zu erproben, wie Selbstwirksamkeit, Verantwortung und Schutzräume in Ausbildung und Berufspraxis gestärkt werden können.

Golschan Ahmad Haschemi ist Kulturwissenschaftlerin, freischaffende Künstlerin und Dozentin mit Fokus auf machtkritische, intersektionale und diskriminierungssensible Praxis in Kunst, Bildung und Kultur. Sie performt, forscht und lehrt an den Schnittstellen künstlerischer, politischer und wissenschaftlicher Diskurse zu Dominanzverhältnissen, kritischen Reflexionen von Macht und widerständigen Handlung(sstrategi)en. In Workshops, Fortbildungen und Beratungen entwickelt sie Formate, die intersektionale Perspektiven auf Diskriminierung und Empowerment eröffnen. Ihre Arbeit verbindet analytische Reflexion mit erfahrungsorientierten Methoden und kollektiven Lernprozessen, um Handlungsspielräume zu erweitern und solidarische Strukturen für eine diskriminierungskritische Kunst- und Bildungsarbeit zu stärken.

Workshop 2:

Protecting Creativity: Recognizing and Resisting Abuse of Power in the Arts (working language: English) for students only

Leonid Mauch

RAUM: 8.11

Power can guide and inspire, but it can also be misused. This is true for any field, and artistic settings are no exception. In educational environments, power imbalances are particularly apparent. Within education, power is never neutral: it can encourage creativity or, in the worst case, undermine it through abuse.

In this workshop, we will look at where the abuse of power begins, how to recognize it, which patterns of „crossing the line“ are common within the arts, and what you can do when facing these dynamics.

Together we will develop and share strategies for standing up for yourself, supporting others, and for keeping you and your creativity safe. We will also discuss how art and music schools can change structurally to create healthier and more respectful spaces for everyone.

Leonid Mauch works as an anti-discrimination consultant and advisore at Diversity Arts Culture. For several years, he previously worked as a social counselor for refugees. He also offers courses in vocational education for foreign employees and conducts workshops on diversity development and anti-discrimination for teams, companies, and projects within art, culture and beyond. He has an academic background in political science, with a focus on the participation rights of minorities in Europe and social inequality in the welfare state.

Workshop 3:

Active Bystander: Erkennen und Handeln! Bei Machtmissbrauch und grenzüberschreitendem Verhalten an anderen (Arbeitssprache: deutsch) offen für alle Statusgruppen und Geschlechter

Jakub Kowalski

RAUM: 8.28

Wie verhalte ich mich, wenn ich Machtmissbrauch oder übergriffiges Verhalten an der Hochschule beobachte oder davon erfahre? Wegschauen ist keine Option!

Im Awareness-Ansatz geht es darum, achtsam und unterstützend mit den Bedürfnissen und Grenzen anderer Menschen umzugehen – und aktiv zu werden, wenn diese überschritten werden. Das Active Bystander Training bietet Raum, um sich mit Awareness-Prinzipien vertraut zu machen und konkrete Handlungsstrategien zu entwickeln.

Gemeinsam erarbeiten wir,

- wie wir Machtmissbrauch oder diskriminierendes Verhalten erkennen und ansprechen können,

- was wir tun können, wenn wir nicht selbst betroffen sind, aber etwas beobachten oder vermuten,

- wie wir Betroffene in einer Situation oder im Nachgang unterstützen können,

- und was es braucht, um Gespräche mit betroffenen Personen sensibel und hilfreich zu gestalten.

Ziel ist es, Sicherheit im eigenen Handeln zu gewinnen – für eine respektvolle und solidarische Hochschulkultur, in der füreinander Verantwortung übernommen wird.

Jakub Kowalski ist seit rund zweieinhalb Jahren in der Awareness-Arbeit tätig – zunächst als Mitglied eines Awareness-Teams in einem Kulturhaus, inzwischen auch als Team-Leitung in einem weiteren Haus. Durch zahlreiche Workshops und Weiterbildungen konnte er seine Kompetenzen vertiefen und selbst Workshops zur praktischen Awareness-Arbeit im Kulturkontext durchführen. Darüber hinaus bringt er Erfahrung aus der Antidiskriminierungsarbeit mit: Beim AugenBlickMal Kinder- und Jugendtheaterfestival in Berlin übernahm er die Rolle der Beschwerde- und Anlaufstelle.

Workshop 4:

Männlichkeiten kritisch reflektieren. Ein (Ver)lernraum zu Männlichkeiten offen für alle Statusgruppen und Geschlechter

Björn Scherer adis e.V. und Paulina Wojtkowiak (LAG Jungen*- und Männer*arbeit Bawü)

RAUM: 6.57 (Torte 1)

Männlichkeitsanforderungen beschreiben gesellschaftliche Normen und Vorstellungen, wie Männer sein oder handeln müssen, um als „echte“ Männer zu gelten – und nicht als „unmännlich“ abgewertet zu werden. Eigenschaften wie Unabhängigkeit, Dominanz, Durchsetzungsfähigkeit und Stärke prägen diese Erwartungen. Der permanente Wettbewerbsdruck und die Angst vor dem Scheitern können zu grenzverletzendem Verhalten führen – mit schädlichen Folgen für Männer* selbst, vor allem aber für FINTA* und queere Personen.

Zahlreiche (queer-)feministische Kämpfe richten sich gegen das Patriarchat und für selbstbestimmte Lebensweisen – meist getragen von FINTA* und queeren Menschen. Doch welche Rolle spielen Männer*?

Im Seminar beschäftigen wir uns mit diesen und ähnlichen Fragen:

- Was sind eigentlich Männlichkeitsanforderungen?

- Wie tragen sie zur Reproduktion von Sexismus und Ungleichheit bei?

- Was hat das mit mir zu tun?

- Gibt es positive Männlichkeiten – und wie können sie aussehen?

- Wie können feministische Kämpfe von Männern* solidarisch unterstützt werden?

Björn Scherer (LAG Jungen*- und Männer*-Arbeit BaWü /adis e.V.) macht Bildungsarbeit zu Diskriminierungs- und Machtkritischen Themen. Inhaltliche Schwerpunkte sind Männlichkeiten, Geschlechtergerechtigkeit und Sexismus, sowie der Umgang mit Konflikten und Beschwerden.

Workshop 5:

Trotz alledem: Hürden des Handelns und wie sie sich überwinden lassen offen für alle Statusgruppen und Geschlechter

Celine Klotz

RAUM: 8.24 – OPR

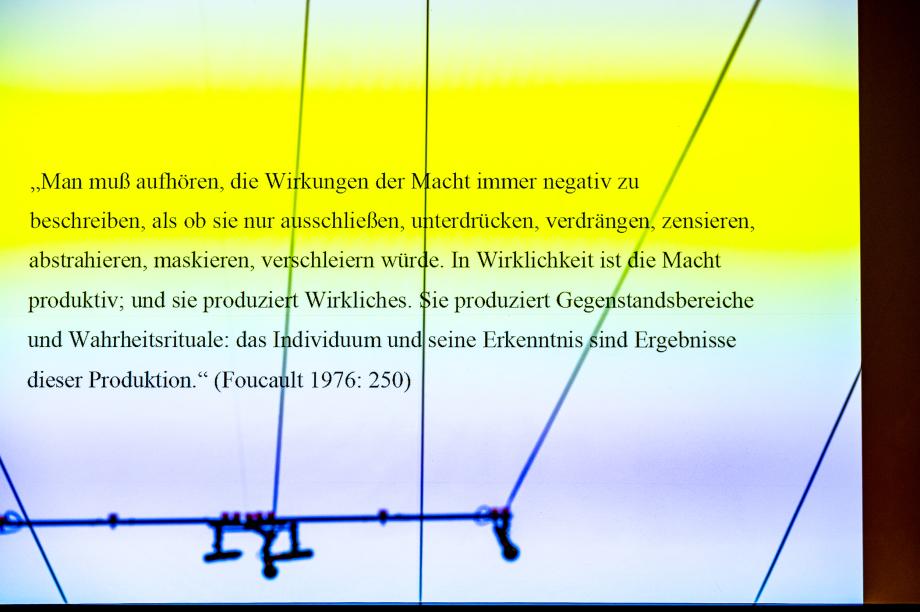

Nach einer begrifflichen Klärung von Macht und Diskriminierung befasst sich der Workshop mit der Frage, wie eine antidiskriminierende Haltung oder diskriminierungskritische Praxis an der Hochschule aussehen kann, welche Hindernisse die spezifische institutionelle Struktur der Hochschule birgt und wie es dennoch möglich ist, ins (kollektive) Handeln zu kommen.

Der Workshop richtet sich an all diejenigen, die frustriert von Hürden sind: im eigenen oder im Denken der anderen und von festgefahrenen institutionellen und gesellschaftlichen Strukturen.

Celine Klotz hat in Stuttgart Philosophie studiert und arbeitet als freie Kuratorin und Referentin für politische Bildung. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind Powersharing, Gleichstellungs- und Diversifizierungsprozesse sowie Fragen institutioneller Verantwortung und Öffnung.

Workshop 6:

Ist das (noch) okay? – Grenzen in der künstlerischen Lehre. Ein Raum für Reflexion und Austausch für Lehrende

Dieser Workshop bietet Lehrenden einen Raum zum Austausch untereinander.

Britta Wirthmüller und Maria Huber

RAUM: 8.23

Der Alltag von vielen Hochschullehrenden ist geprägt von einem intensiven Kontakt mit Studierenden. Gerade der Unterricht künstlerischer bzw. künstlerisch-wissenschaftlicher Fächer lebt von einem kreativen und vor allem gemeinsam gestalteten Lernprozess, der von Lehrenden eine persönliche Involviertheit und engen Kontakt mit Studierenden einfordert. Doch wie gehen wir in diesen Beziehungen mit Vertrauen, Nähe und Distanz, mit dem eingeschriebenen Machtverhältnis, mit Konflikten und den Grenzen des anderen, sowie unseren eigenen um? Was ist okay? Was nicht? Welche Prägungen bringen wir mit? Was ist in unserem Fach üblich? Welche gesetzlichen Vorgaben gibt es? Und wie können wir auch innerhalb des Hochschulkollegiums in einen fruchtbaren und machtsensiblen Austausch über mögliche Unsicherheiten im Umgang mit Studierenden kommen?

Im ersten Teil des Workshops wollen wir (macht-)kritisch, anhand von Fallbeispielen, unsere persönliche Einschätzung von Krisensituationen reflektieren. In Kleingruppen werden wir best practices teilen, in Auszügen rechtliche Grundlagen besprechen und gemeinsam über Situationen nachdenken, in denen wir selbst/alleine vielleicht überfordert wären.

Im zweiten Teil des Workshops laden wir dazu ein, eigene Erfahrungen zu teilen und gemeinsam zu reflektieren: An welche Situationen mit Dozierenden aus meiner eigenen Studienzeit erinnere ich mich, die ich heute machtkritisch hinterfrage? Was hat mich damals verletzt? Wie würde ich als Dozierende heute anders, sensibler reagieren?

Britta Wirthmüller hat dieses Workshopformat im Tanzkontext kennengelernt und es als sehr bereichernd empfunden, mit Kolleg:innen über die Herausforderungen von machtsensibler Lehre an Kunst- und Musikhochschulen im Dialog zu sein. Für diesen Workshop ist ihr besonders wichtig, einen Raum zu schaffen, in dem wir als Lehrende über Unsicherheiten, mögliche Überforderungen und Fehler offen sprechen und voneinander lernen können.

Maria Huber ist neben ihrer Position als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Campus Gegenwart Dramaturgin und Mediatorin mit einem Schwerpunkt auf machtkritischer Prozessbegleitung für künstlerische und aktivistische Kollektive. Für den Austausch ist ihr besonders wichtig, über eine passende Rahmung, Moderation und gemeinsame Verabredungen Transparenz, Vertraulichkeit und Freude am Gespräch zu ermöglichen.